新西兰政府网站上最近出现了一个比较奇特的新闻稿,宣布由于现政府的英明决策,“暴力犯罪”下降了2%。

至于为什么说奇特,这篇新闻稿的开头和结尾分别是这两句话:

Police data shows that violent crime has fallen for the first time since 2018 / Violent crime is not a category of data that Police tracks

新闻稿倒是没有隐瞒数据来源,是Twitter 上的一个不具名用户统计出来的。司法部长和警察部长对于自己职责内的数据居然依靠Twitter,看来社交媒体治国也已经开始侵入新西兰了。

这个用户统计的数据本身其实并没有问题,他的数据源自于警方的victimisation data。但是由于警方并不统计“暴力犯罪”,所以他把自己认为的,属于“暴力”犯罪的类别下总数相加并且和以前相比,得出了减少的结论。但是作为政府自己,不应该不知道1、为了表现自己特别擅长商业术语,Luxon 宣布了一系列政府KPI ,其中有一项就是减少暴力犯罪;2、这个KPI 所依据的数据来源,和“暴力犯罪”的具体定义,都和警方无关。

政府KPI使用的数据是司法部的Crime & Victims Survey。具体理由是警方的数据只包括了向警方报案的人,而更广泛的犯罪调查可以捕捉到没有报案的受害者。政府定义的暴力犯罪也仅限于assault 和robbery,远少于那个Twitter 用户自己定义的暴力犯罪。

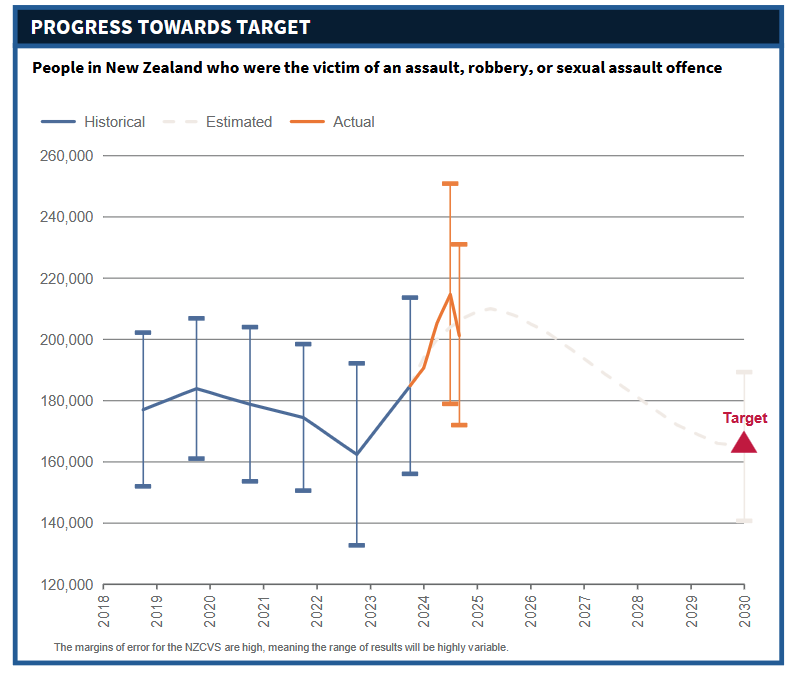

如果按照政府自己的KPI, 最近的统计数据趋势是这样的:

这blog 其实在草稿里躺了一会儿,因为研究到一半发现Crime & Victims Survey 马上要有新的数据了,而这个数据今天发布了。截至去年10月底,assault, sexual assault & robbery 受害者是198k,比上个统计轻微下降了3k,但依然处于国家党执政后的高位,离自己设置的KPI还十分遥远。

数据发布前夕去Twitter 上找个图表,然后宣布政府英明,这行为很难说不是故意的。要阴谋论一点的话,这个账号背后是谁在运营,也是个问题。哪怕不阴谋论,司法和警察部长两个人,看上去也不知道自己的老板究竟设置了一个什么KPI.

不过就数据本身而言,单次的涨跌其实并不重要。犯罪数据的来源是持续滚动进行问卷调查,而问卷其中一个问题是“在过去12个月中是否经历过犯罪”。对暴力犯罪的报告每两个月发布一次,统计了报告前12个月进行的调查。

也就是说,两次报告所依赖的数据其实大部分重叠,只有两个月的新数据。而且因为有延迟,两个12月相加,统计的犯罪可以是从两年前到报告发布时任意一个时间发生的。司法部的网站上自己也说明了对比两次报告并没有太大意义,除非的两次报告数据来源完全不重叠,也就是说它们至少需要有一年的时间间隔。

但无论从哪个数据看,严打犯罪党上台之后,暴力犯罪至今依然没有明显下降。