前段时间读岛媒看到了岛国政客写的一篇文章,其中有这么一段:

New Zealand has lost a fortune to earthquake regulations in the past decade, because politicians thought, or should I say felt, more restrictions were the right thing to do after the Canterbury quakes. Yet fewer than 500 people have died from earthquakes in the history of our country. That’s about as many as die from cancer every three weeks, but we can’t afford all the drugs they need. Hmmm.

当时看到这句话就把它放到blog 草稿箱里了,在里面躺了一会儿之后还是觉得着实没必要花精力阐述这一小段话中涉及的每个逻辑谬误,毕竟现在有AI,哪怕没有半点逻辑谬误的常识,如果一个人连问AI一个问题这点精力都不想投入的话,被政客忽悠也确实怪不了谁。

不过倒是想说说历史和周边背景。

“总共不到500人死亡”这句话其实没错,但是这句话一个可能本地人没有意识到的重要背景是,虽然新西兰是地震频发国家,但由于建国历史较短以及低人口密度,发生在大城市里的地震其实并不多。欧洲人殖民以来发生的最大地震是1855年的惠灵顿,不过当时整个地区只有6,000人左右。虽然遇难人数很少,但也几乎将新建的城镇夷平,使得新移民更倾向于使用木框架房屋。

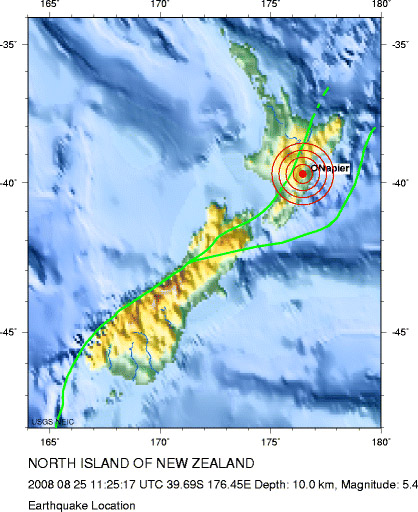

不过除了这一起之外,人口相对密集地区发生的大地震可能就只有1931年的霍克斯湾 以及2010和2011年的基督城。总共不到500人死亡的数字,其中超过440人都来自于这两起地震。这历史记录实在是不怎么样。

如果类似等级的地震再发生于新西兰的大城市中,实话说我是没有太大信心,如果在家里的平房还好,但是如果在有高楼的城市中心,那就只能靠运气了。

这种轻佻的发言也忽略了地震带来的经济和社会负担。基督城的事情就近在眼前除外,1931年的地震在当时人口只有3万多人的Napier / Hastings 的造成了5.12亿的损失(1998年价格),或者按储备银行的通胀计算器来算,9.71亿。这使得当时处于大萧条的新西兰雪上加霜。

但是和这位政客不同的是,1931年的人们知道我们应该尽量避免此类事件再次发生,而不是只看着自己的那点钱,拒绝任何社会责任。地震发生后,当时的政府几乎是立刻成立了审查建筑标准规划的委员会,新西兰的第一个地震建筑标准从此而始。重建的Napier大量使用木框架,留下了当年的时代印记以及今天的Art Deco Festival。

这场灾难带来的惨痛教训是如此深刻,将近100年后的今天,Hawke’s Bay至今依然坚持每年纪念1931年的这场地震。作为本地人的一个推荐是,如果未来到这里玩,可以花几个小时去博物馆看看常设的地震展。展览并不大,但有很多当年的实物,并且可以看到地震时如何将地面抬起,把当年的沼泽变成了平地 (题外话,今天的政客表示,我们应该在这块地上建房)。

而如果没有当年的教训以及带来的’red tape’,今天是否还会有政客轻佻地公开宣布总共只死了不到500人?或者自己设一个straw man,宣布地震建筑规范是政客凭空想出来的目标,并没有任何研究以及历史支持?

将地震和癌症死亡人数比较,可能算是won’t someone think of children 的boomer 版。虽然是题外话,但我也同意死亡人数确实越少越好。不过众所周知,癌症更重要的是预防和早发现 —— 那你倒是增加医疗以及初级卫生保健投入,关注高风险人群啊?噢不对,给炒房客减税更重要。

新西兰的“经济专家”们可能从来不会提的一个概念是risk-adjusted performance,因为这就是他们通常在干的事情 —— 用增加风险的方式“省钱”,本质上是把成本转移给了未来而已。现政府宣称的“效率”其实本质上大多如此而已。

我故意隐去了这名政客的名字,因为并不重要,非要知道的话答案在这里。但我希望我已经清楚阐明,我绝无可能投这个人一票 —— 理由多到可以给这个blog 提供好几年的话题。