上一篇blog我在批评中国人民的感情像一些纯情少女一样脆弱。但我同时也怀疑了来自绝版青春那篇所有伤害过中国人民感情国家和组织列表——加起来才19个,这显然不符合常识。我的感觉中,“伤害了中国人民感情”这个口头禅似乎是天天都在挂在一些人嘴边,绝不止19个。

因此为了找点事情做,顺便满足一下我的好奇心,我花了点时间,把世界上200多个国家基本上都检查了一遍(是的我很有时间),看看中国人民的感情被多少人伤害过——我想说的是,我要收回对中国人民感情的评价,中国人民的感情绝对不脆弱,相反,我们非常非常的坚强,自改革开放以来,承受住了无数次的伤害感情事件,依然屹立于世界。

收集不仅仅是因为我有时间,其实我学了一些地理和政治知识:)例如我发现每次台湾闯关联合国时,中国方面的信函中必定有一句类似于“中国从未做过伤害XX(提案国)感情的事,但他们却伤害我们的感情”之类的话,例如这个(有点长,不如ctrl+f直接找“感情”)——这不仅仅是“感情战术”,而且还是“感情对等战术”。据此我把支持台湾加入联合国的国家归于了“伤害中国人民”感情的国家名单中,我想我没有夸张吧。

另外一些出乎我意料外的事是,虽然很多网民不喜欢韩国,但至少我找不到官方指责韩国“伤害感情”的案例;澳大利亚也一样,我觉得他们怎么着都应该伤害过我们一次,但我的确一个都找不到。(还是被伤害了)

—

说说进入下面这个列表的条件 —— 代表中国政府的人,或者官方媒体曾经明确指出该国家伤害中国人民感情。至于那些国家伤害中国人民感情的次数我没有统计,太伤神了,只要确定他们伤害过我们就行啦。

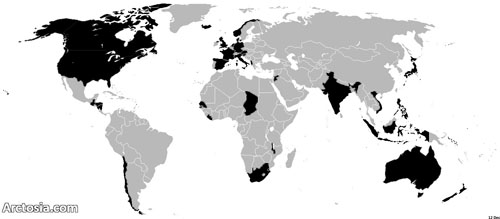

如果你很懒的话,看下面地图就行了,点击则是大图。

欧洲(13国):

- 梵蒂冈 – 没有必要说吧

- 英国 – 人民日报:1994.10.11 《外交部发言人发表谈话》

- 法国 – 没有必要说吧

- 德国 – 人民日报:1990.10.07 《就中方决定推迟德国副总理兼外长金克尔访华外交部发言人发表谈话》

- 荷兰 – 人民日报:1980.12.05《这种做法损害中国人民感情》

- 意大利 – 环球时报:《菲亚特为涉“藏独”广告向中国道歉》

- 西班牙 – 环球时报:《雪铁龙停刊轻慢中国已故领袖毛泽东广告并致歉》

- 捷克 – 中国驻捷克大使馆:《中国驻捷克使馆发言人就捷一些城市悬挂“藏旗”事的谈话》

- 挪威 – 诺贝尔奖的所在地,没有必要说了吧

- 丹麦 – 人民网:《对丹麦带头搞反华提案 中国将作出必要反应》

- 斯洛文尼亚 – 中国日报:《斯洛文尼亚邀请牦牛王访问 中方提出严正交涉》

- 阿尔巴尼亚 – 人民日报:1978.07.14 《阿尔巴尼亚领导在反华道路上越走越远》

- 冰岛 – 人民日报: 1997.10.10 《外交部发言人评连战访问冰岛》

北美洲(2国):

- 加拿大,美国 – 罄竹难书啊。

中美洲(6国):

- 危地马拉 – 支持台湾加入联合国,人民日报: 1997.01.09 《安理会磋商危地马拉问题我代表阐述中国立场》

- 格林纳达 – 支持台湾加入联合国

- 圣卢西亚 – 《台相关主管部门宣布圣卢西亚与台恢复“邦交”》

- 圣文森特和格林纳丁斯 – 支持台湾加入联合国

- 洪都拉斯 – 支持台湾加入联合国

- 尼加拉瓜 – 支持台湾加入联合国

南美洲 (1国):

- 智利 – 中国驻智利大使馆:《王连根代办就智利众院通过涉藏议案向众议长提出严正交涉》

大洋洲(5国):

- 新西兰- 《光明日报》新西兰华人华侨谴责国会议员贺陈水扁就职

- 所罗门群岛、瑙鲁、马绍尔群岛 – 参见 “冈比亚”, 支持台湾加入联合国

- 澳大利亚

非洲(9国):

- 乍得、马拉维、布基纳法索、斯威士兰、圣多美和普林西比 – 《中国敦促乍得等国尊重中国主权 坚持一中原则》

- 冈比亚 – 南方网: 《台当局又图谋加入联合国 王英凡致函安南重申立场》

- 利比里亚 – 中国驻利比里亚大使馆 – 《中国驻利比里亚大使周欲晓接受当地媒体采访》

- 塞内加尔 – 《2000年8月4日中国常驻联合国代表给秘书长的信》

- 南非 – 人民日报: 1996.09.05 《“双重承认”此路不通》

亚洲(7国):

- 日本 – 不用说了吧

- 越南 – 不用说了吧

- 菲律宾 – 《驻菲律宾大使馆和外交部发言人就菲议会讨论《对台互惠关系法》发表的声明》

- 印度尼西亚 – 人民日报: 1959.12.17 《陈嘉庚在全国侨联全体委员会扩大会议上致开幕词》

- 印度 – 藏南的那些事都不知道伤害过多少次我们的感情了。

- 约旦 – 人民日报:1998.02.27 《外交部发言人指出 中国对约旦允许连战往访表示遗憾》

- 新加坡 – 新华网 《新副总理李显龙访台 我外交部强烈不满和抗议》

我没什么特别的意思,如果你不喜欢被伤害感情,我希望这个列表能够为你未来的复仇道路指出方向;如果你觉得上面是笑话,那笑一笑十年少:)如果你觉得中国人的感情不应被裆国滥用,我同意你,外交场上是胡罗卜加大棒的地方,而不是那些感情过去感情过来的少女谈情说爱的场所。

——

如果你认为有其他国家应该上榜,欢迎在本页后留言提出——本页面长期更新。

- 一些人民日报的资料参考了绝版青春的资料,表示感谢。

- 12/12 – 一些修改:除了文学院之外,诺贝尔奖委员会位于挪威,不是瑞典。我的错误,已经改正了。当然文学院对颁发高行健文学奖也是“有责任”的,但我没看到官方的相关评价,因此我把瑞典取下了,不好意思,向瑞典人民道歉:)

- 15/12 – 补遗:新加坡。李显龙访台时”伤害了中国人民感情”。

- 2009年 : 5/9 澳大利亚墨尔本电影节和力拓案。